-

Deutsch

-

Text

-

2025

- «Performativ Visual Arts», Anne Imhofs «Doom: House of Hope» in der Park Avenue Armory Hall New York. In: Theater der Zeit, 4/2025, Berlin 2025

- «Die 900 Milliarden-Frage», Berliner Zeitung, 8. März 2025

- «Faust Quo Vadis?», Udo Lindenbergs «Faust»-Zeichnungen im Neuen Museum Tübingen, Katalog NMT, Tübingen 2025

-

2024

- «Kai Altoff in Genua». Die Ausstellung »di costole” in der Galerie nervi delle volpi. Berliner Zeitung, 12.12.2024

- «Gaia Theater», Kein Lockdown währt ewig. In: «Theatre Mediation Handbock», University of Agder, Norway, 2024, S.21-28

- «Lass dich nicht verhärten», Über die kulturpolitischen Auswirkungen der Wahl in Thüringen und Sachsen. Berliner Zeitung, 3. September 2024

-

«Die Dialektik der Puppe». Zwei Ausstellungen als Puppenspiel von Giséle Vienne. In: «Norsk Shakespeare Tidsskrift», Dez. 2024, S.83-87

«Die einzig revolutionäre Klasse» - Giséle Viennes Teenagerpuppen auf der Bühne und im Ausstellungshaus -

«Definiere Opposition», Parallelen zwischen 1989 und 2024: Für Ostdeutsche schraubt die AfD am «Tabudeckel», Berliner Zeitung, 17.2.2024, S. 28

Wer den Erfolg der AfD in Ostdeutschland verstehen will, muss ostdeutsche Protestkultur verstehen. - «Gegenzauber» Ed Atkins und Steven Zultanskis Stück «Sorcerer», Theater der Zeit 1/2024, S.23-29

- «Floating Exhibition»; Über die TWIN ZONE von Markus Selg; Galerie Guido W. Baudach, Berlin, April 2024

- «Wird das ICC zum Berliner Centre Pompidou», Gespräch mit Ulrich Seidler, Berliner Zeitung, 22.8.2024

- «Theatre and the Anthropocene», Teresa Kovacs in conversation with Thomas Oberender, European Encounters, 19.2.2024

-

2023

- «Hello, Spaceboy!», Die Ausstellung «Universal Metabolism» im Kraftwerk Mitte. Berliner Zeitung, 16.-17.9.2023, S.28

- «Den Tanz der Welt zur Ruhe bringen», Absorption und Theatralität im Werk von Thomas Demand, Theater der Zeit 6/2023, S.25-31

- «Wolf Biermann und die deutsche Geschichte»; Ausstellungsbesprechung Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 5.Juli 2023

-

Auf der «Straße der Erinnerung», Wie kann man sich an 1989 erinnern? Berliner Zeitung, 2.10.2023

Wessen Erzählung zeigt sich in der Einheitswippe und dem Einheitsdenkmal am Moabiter Spreebogen? - «Orestes Rückkehr» Thomas Oberender im Gespräch mit Romeo Castellucci. Theater der Zeit, 9/2023, S. 48-53

- «Ich will kalt und klar sein», Portrait des Literatur-Nobelpreisträgers Jon Fosse, Berliner Zeitung, 9.10.2023, S. 11

-

«Skript und Agency», Werküberschreibungen im Anthropozän. In: Die Deutsche Bühne, 10/2023, S. 47-51

Ein neues Verständnis von «Text» und «Schrift» im Kontext CGI, KI, DNA-Manipulation und «Scripted Culture» -

«Mehr ist mehr». Det Norske Teatret, Oslo, 9.9.2023

Eine Alien Invasion, die neues Leben bringt. Über das unmögliche Theater von Vinge /Müller - «Allierte der Welt», Über die Ding-Macht der Puppe und das Puppenspiel. In: Theater der Zeit, 12/2023, S. 70-71

- «Das ICC Berlin: Vom Kongress- zum Kulturzentrum?», Gespräch mit Sabine Dahl, rbb24-Inforadio Kultur, 18.1.2023

- «Das innere Kalifornien malen», Zu Norbert Biskys Erinnerungsbildern, Berliner Zeitung, 13.9.2023

- «Whole earth talk» mit Frank Hentschker: Über das Buch «Gaia-Theater» von Thomas Oberender und nachhaltige Kulturproduktion

- «Activate Objects. Activate Memories. Activate alternative Futures.» Über die Ausstellung «Strange Seed» von Fatmir Mustafa-Karllo, Pristina, Mai 2023

- «Burn out und Wandel - Corona und der Kulturbetrieb», in: «Die Künste in der Krise», Podcast-Reihe von Studierenden des Fachbereichs Angewandte Sozialwissenschaften an der FH Dortmund

-

«Mehr Licht im Raumschiff». Zur Zukunft des ICC Berlin als zeitgenössisches Kulturzentrum. Berliner Zeitung Nr. 18/2023, 21./22. Jan. S. 8

Unorthodoxe Nutzungsmöglichkeiten machen das ICC zu einem einzigartigen Kulturstandort in Berlin. Es braucht heute und in Zukunft nicht einen, sondern viele Betreiber.

-

2022

- «Das Spiel der Reichsbürger*innen». Sie wollen eine Theaterrepublik gründen und halten die Republik für Theater. In: «Hybridtheater», Theater der Zeit, Berlin 2022

- 2021 Segal Awards for Civic Engagement in the Arts für «Down to Earth» (Gropius Bau)

- «Einstein on the NFT», Wie aus einer Theaterszene Kryptokunst wird. FAZ 28.4.2022

- «Die russische Kultur ist gecancelt», Interview mit Ilya Khrshanovsky, 4.4.2022 Berliner Zeitung, S. 30/31

- BRACK IMPERieT; Über «Hedda Gabler» von Vegard Vinge und Ida Müller, Theater der Zeit, 09/2022, S.14-20

- «Eros und Tod», Zur Alienhaftigkeit des Zirkus. In: «Circus in flux», Theater der Zeit, Berlin 2022, S. 105

- «Die Anthroposphäre verlassen» Plädoyer für ein Theater, in dem der Mensch nicht mehr im Zentrum steht. Essay. In: Die Deutsche Bühne. 02/22, Seite 58-60

- «Die Waldverwandlung», Auszug aus «Gaia-Theater», Theater der Zeit, Dezember 2022, S. 10-13

- «Infinite Music» Brian Eno in Conversation with Thomas Oberender, CHANGES, Theater der Zeit, S. 176-185

- Offener Brief: Was jetzt geschehen muss, um der Ukraine zu helfen, Berliner Zeitung, 8.3.22

- «Schlachten ohne Krieg», Zur Premiere von «Blackout» von Internil / Arne Vogelgesang, Norske Shakespeare Tidsskrift, 4/21, S.16-17

- IMMERSION im Bereich der Künste, Technologie, Ökologie und Gesellschaft. Gespräch mit Nancy Pettinicchio. «The big ponder» (podcast) #27 «Immersion»

- «Das ICC - eine Erlebnis-Maschine» Stella Roos (Monocle) und Thomas Oberender im Gespräch

- «Wort halten», Gespräch mit Mohamed Abla anläßlich seiner gleichnamigen Ausstellungseröffnung am 26.8.2022 in Weimar

- «Schöpferwissen», von internil, Besprechung in: Norsk Shakespeare Tidsskrift, 2/2022

-

2021

- «Faszination Sebald». Podiumsgespräch zwischen Ursula Liebsch, Thomas Oberender und Uwe Schütte, Literaturforum im Brechthaus, Berlin 14.12.2021

- «Das innere Kalifornien malen», Zu Norbert Biskys Erinnerungsbildern. In: Fransziska Richter (Hg.): «Traumaland», Dietz Verlag, Bonn 2021

- «Die Anthroposphäre verlassen», Geht es nur um uns? Theater im Anthropozän. In: Thomas Oberender (Hg.): «Down to Earth», Spector Books, 2021

- «Hybridtheater», Essay, in: Thomas Oberender und Arne Vogelgesang: «Hybridtheater. Neue Bühnen für Körper, Politik und virtuelle Gemeinschaften», Verlag Theater der Zeit, Berlin 2022

- «Mich interessiert nur noch, was mir Angst macht», ICC Berlin-Gespräch mit Ulrich Seidler zum Kunstprojekt «The Sun Machine Is Coming Down», Berliner Zeitung, Nr. 227, 30.9.21,S.16

- «Denk-Wende-Worte: Corona erzeugt neue Begriffe», Eine Wort-Liste von Thomas Oberender, Süddeutsche Zeitung, 4. Januar 2021, S.9

- «Messianismus und Revolution», Essay über Julian Becks «the life of the theatre». In: «Das Theater leben» von Julian Beck, Theater der Zeit 2021

- «Occupy History»; Alternativen zur Alternativlosigkeit, Essay, Berliner Zeitung, 12.6.2021

- «Niemand weint», Interview von Peter Laudenbach, TIP Berlin, Januar 2021

- «Theatralität und Körper im Digitalen Raum»; Video-Gespräch zwischen Arne Vogelgesang und Thomas Oberender, Theatertreffen, 20.5.2021

- «Dreißig Sekunden Wirklichkeit», in: «Die Bekehrung des Philip K. Dick», Comic von Robert Crumb. Essay, Edition Nr. 30, Berliner Festspiele

- «Innovationsmotor Kultur», Gespräch mit Anja Reinhardt, Deutschlandfunk Kultur, 1.1.2021, 17.36

- «Bowie und die Wende», Gespräch mit Marcus Wolf über «Empowerment Ost», Projekt Umbruch, podcast #8, 18.2.2021

- «Green Deal im Kunstfeld: Produktion und Präsentation», Löwenbräukunst, Contemporary Art Center, Zürich 10. Juni 2021

- «Das Betriebssystem ändern», in: «Ausstellungen neu denken», Gespräch und Talk zu «Down to Earth», Kulturraum Niederrhein, 8.6.2021

- «Systemcheck – das Ende der Anthroposphäre», Ibou Couibaly Diop und Thomas Oberender, in: «Dispositiv-Erkundungen», Hg. von Birte Kleine-Benne, Logos Verlag 2020

- «Die Ausstellung aus Kunstwerk», In: Katalog zur Yayoi Kusama-Retrospektive im Gropius Bau 2021

- THE END OF THIS WORLD? DAU, das Regieteam mit Ilya Khrzhanovsky, Ilya Permiakov, Jekaterina Oertel im Gespräch mit Thomas Oberender. Berlin, ICC, 9.10.2021

- «The Cool and the Cold» Malerei aus den USA und der UdSSR zwischen 1960 und 1990. Martin Gropius Bau 2021

-

2020

-

«Erst jenseits des Grundgesetzes hört die Debatte auf», Interview mit Stefan Braun, SZ 22.12.2020 #Weltoffenheit #GG5.3

Betr. Erklärung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zur Anwendung des BDS-Beschlusses - «Empowerment Ost. Wie wir zusammen wachsen», Essay. Tropen Verlag, Berlin 2020

- «Das hat mit Ost-West nichts mehr zu tun» Gespräch mit Ludwig Greven, Politik und Kultur, Zeitung des Deutschen Kulturrats 12/20

- «Für ein esoterisches Theater», Theater heute, Jahrbuch 2020, S. 48

- «Wir sind leider Großverbraucher», Gespräch mit Sonja Zekri über die Ausstellung «Down to Earth» am Gropius Bau, Süddeutsche Zeitung, 11.8.2020

- «Immersion is not a warm bath». Das Regime der Schrift im Werk von Ed Atkins. In: Ed Atkins: Essays; Kunsthaus Bregenz 2019, Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln 2019

- «PLANET FABER», A Conversation between Michael Faber and Thomas Oberender; SAND literature and art magazine; March 26, 2020

- «Angela Merkel ist unsere oberste Schamanin», Interview mit Norbert Mayer zu «Empowerment Ost», Die Presse, Wien 16.9.2020

- «An update on the situation for theatre artists in Germany», SEGAL TALKS: Thomas Oberender & Frank Hentschker, 21 May 2020, New York, Segal Center

- «a speculative view on western art institutions», Thomas Oberender about the exhibition «down to earth» in conversation with Sotirios Bahtsetzis, Video, FREIRAUM FESTIVAL, Pan-European Hybrid Festival, 1.11.2020

- «gerade jetzt – eben nicht», Gespräch mit Jonas Zipf über Covid19 und den Kulturbetrieb, Bedingungsloses Grundeinkommen und die Revolution von 1989, Jenakultur, 1.5.2020

- «Im Ausnahmezustand eine solidarische Gesellschaft bleiben», Coronakrise und Kulturbetrieb, DLF Kulturzeit, Gespräch mit Anja Reinhardt, «Kulturfragen» 22.3.2020

- «Die positive Kraft des Ostens stärken», Interview mit Tomasz Kurianowicz, Berliner Zeitung, 28.Juli 2020

- «1990 war das Jahr der Utopien», Gespräch mit Erik Heier, TipBerlin 28.8.2020

- Zur Freilassung von Rokia Traoré aus der Pariser Haft, Gespräch Deutschlandfunk Kultur, Tonart, 26.3.2020

- «Das Ostdeutsche muss aufhören, für etwas Zweitklassiges zu stehen»; Gespräch zu «Empowerment Ost» mit Markus Decker, RND Interview, 22.07.2020

- «Die Ausstellung als zeitbasiertes Format». Vortrag am 23.1.2020 im Rahmen des Symposiums «Lebendige Räume, lebendige Dinge» der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,

- «Die Wendezeit kehrt wieder» Gespräch mit Frank Meyer, rbb-kultur, Kultur am Nachmittag: Neues Buch, 28.7.20

- «Systemcheck – Nicht Corona ist die Krise», Gespräch mit Ibou Coulibaly Diop, Theatertreffen virtuell, 9.5.2020

- «Keine halben Lösungen», Gespräch mit Irmgard Berner zur Corona-bedingten Krise im Kulturbetrieb, BTR 03/2020, S. 58ff

- «Eine Frage der Glaubwürdigkeit», Gespräch mit Frank Meyer über «Down to Earth», 12.8.2020, rbb Kultur

-

«Erst jenseits des Grundgesetzes hört die Debatte auf», Interview mit Stefan Braun, SZ 22.12.2020 #Weltoffenheit #GG5.3

-

2019

- «Im Glitch den Vorhang öffnen»; Ein Portrait Regisseurin Susanne Kennedy, Theater der Zeit, Heft 12 / 2019, S. 22ff

- «Sein inneres Kalifornien malen», Rede auf Norbert Bisky und seine Ausstellung RANT, Villa Schöningen, Potsdam, 8.11.2019

- «Wir sind Rezo», Tagesspiegel Berlin, 30.5.19

- «Die Pausentaste der Geschichte drücken». In: «Occupy History. Gespräche im Palast der Republik 30 Jahre nach seinem Verschwinden». Thomas Oberender in Gesprächen mit Gabi Dolff-Bonekämper, Benedicte Savoy, Bernhard Schlink und Gabriele Stötzer; Verl

- «Das war ideologisch motivierter Vandalismus»; Gespräch mit Anders Q Björkman über den Palast der Republik, das Humboldt Forum und Empowerment Ost, Svenska Dagbladet, 14.7.19

- «occupy history. Decolonisation of Memory. The East German Revolution and the West German Takeover», Lecture, Krytyka Polityszna Athens 2019

- «Ein Menschenversuchungsversuch» Über die Pariser Weltpremiere des Projekts DAU von Ilya Khrzhanovsky, «Das Werk als Passage», Theater der Zeit, März 2019

- «Wir sind die Kritik», Zum Kunstprojekt «Palast der Republik» im Berliner Festspielhaus, Interview mit Sebastian Bauer, BZ, 7. März 2019

- «Nervöse Systeme», Gespräch mit Hans-Dieter Schütt über den Palast der Gegenerzählungen, Immersion, Botho Strauß und das Kunstprojekt DAU, 9.3.2019, Neues Deutschland

- «Heimat ist nicht immer die Antwort». Was haben Migranten und Ostdeutsche gemeinsam? Naika Foroutan, Thomas Krüger und Thomas Oberender im Gespräch, In: Edition 28, Berliner Festspiele 2019

- «Im Osten viel Neues. Eine Zwischenbilanz nach 30 Jahren Einheit», Essay, Theater heute, Heft 11/2019

- «Hörbar Rust» mit Bettina Rust, Radio eins, 3.3.19

- «Das Planetarium als Galerie der Zukunft. Eine Architektur der Entgrenzung», Essay in: «The New Infinity. Visuelle Kunst und Musik in Planetarien»

- «Die Gärten sind zurück», Rede anläßlich der Ausstellungseröffnung von «Gärten der irdischen Freuden», Gropiusbau, 26.7.19

- «Welche Erinnerungskultur meinen Sie?», Interview mit Leonard Pelz, 16. Juni 2019

- «Der Sprachvermehrer. Zur Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke», Süddeutsche Zeitung Nr. 235, 11.10.2019, S.12

- «Eine fortwährende Entfaltung», Gespräch über Jon Fosse mit Therese Bjorneboe, Athen / Oslo 22.7.19

- «Der Aufbruch der Ostdeutschen hat nie das ganze Land erreicht», Interview von Alem Grabovac, Böll-Thema 1/19, Magazin der Böll Stiftung

- «Zirkus - eine Kunstform des Gelingens», Essay, in: Zirkus heute, Köln, Juli 2019

- «Othering. Zum Ostdeutschen ist man gemacht worden», Gespräch mit Anja Reinhardt, Kulturfragen, 10.11.2019, Deutschlandfunk

- «1989 - Geschichte und Gedächtnis», TV-Gespräch, 5.11.2019, mit Dr. Zsuzsa Breier, Dr. Michal Kopeček, Jaroslav Rudiš, Thomas Oberender

- Der Lauf der Dinge. Podcast mit Bettina Rust, radioeins des rbb, Folge 1 am 6.12.2019

- «Palast der Republik - ein Palast der Gegenerzählungen», Deutschlandfunk Kultur, «Interview» mit Ute Welty, 8.3.2019

- «Zur Geschichte und Theorie immersiver Theaterformen»; Keynote zur Eröffnung des Dive-Festival, Bochum 2019

-

2018

- «Liebe ist die totale Immersion», Gespräch mit Melissa Korbmacher und Detlev Baur, Deutsche Bühne, November 2018

- «Eine Wunde, die in der Zukunft liegt», DAU von Ilya Khrzhanovsky teilt Berlin nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Moderne und Postmoderne, FAZ Nr. 221, 22.9.2011, S.11

- «Das Über-Jetzt», Eine Ausstellung, die Geschichte schreibt: «Generation Loss» von Ed Atkins, in: «Die Zeit» Nr. 12, 14.3.2018

- «Manufaktur Volksbühne. Die Volksbühne war eine Bewegung, bevor sie ein Theater wurde», in: Vorsicht Volksbühne, TdZ 08/2018, S.10ff

- «Die Absicht, eine Mauer zu bauen», Gespräch mit Thomas Irmer über DAU und den Begriff Immersion, Theater der Zeit, Heft 11 / 2018

- «Rolls Rois», Laudatio auf Sophie Rois, «Tagesspiegel» Berlin, 18.3.2018

- «Mit der Mauer berühren wir die Wunde», Interview zum Kunstprojekt DAU-Freiheit von Ilya Khrzhanovsky, Tagesspiegel, 7.9.2018

- «Diamond Age», Interview zur Berlin Art Week 2018, Tipp, Berlin Sept. 2018

- «Parrenos Paraspaces», Die Ausstellung als immersives Format; in: Philippe Parreno, «Gropiusbau 2018»; Verlag Buchhandlung Walter König, Berlin 2018

- Gespräch über das Kulturjahr 2018 mit Karin Fischer, Deutschlandfunk, Kultur heute, 31.12.2018

- «Dieses Land wird vom Westen dominiert», Interview von Thomas Krüger, Naika Foroutan, Thomas Oberender, Petra Köpping und Holger Beeck mit Stefan Braun, Süddeutsche Zeitung, 2.3.2018

- «Ich töte den Musterschüler in mir», Interview mit Stefan Braun, 2.3.2018

- «Ostdeutsches Bewusstsein ist kein Ziel»; Gespräch mit Dieter Kassel; Deutschlandfunk Kultur; 13.03.2018

- «Zwischen den Künsten», Thomas Oberender interviewt Stephanie Rosenthal zum Start ihrer Direktion am Gropius Bau Berlin, März 2018, Jahresmagazin der Berliner Festspiele, S. 24ff

- Brian Eno im Gespräch mit Thomas Oberender, «Empty Formalismus», ISM Hexadome, 31.3.2018, Gropius Bau Berlin

- «Vom Welttheater zum Worldbuilding», Max Beckmanns Weltsicht heute; Vortrag Museum Barberini, Potsdam 17.5.2018

- «Die Abschaffung des sozialen Geschlechts», Diskussion mit Mithu M. Sandyal; Residenztheater München, 28. April 2018

- «Es war nicht alles falsch», Interview mit Karin Fischer über Castorfs Volksbühne als gesamtdeutsches Projekt; 22.4.2018, Deutschlandfunk

-

2017

- «Die Mauer ist nicht gefallen» - Die Wende 1989 und die Kultur des Ressentiments heute; in: Die Zeit, Nr. 40/2017, 27.9.2017

-

«Welt ohne Außen». Anne Imhofs «Faust» im Deutschen Pavillon der Venedig Biennale. In: Theater der Zeit, Heft 10/2017

#ScriptedSpace #AnneImhof - «Wir werden, was wir hassen» - Interview mit Petra Kohse über den Wahlerfolg AfD und den Fehlblick auf den deutschen Osten; Berliner Zeitung, 9.10.2017

- «Seit 1966», Was kam im Laufe meines Lebens in die Welt? Was ist verschwunden? Zwei Listen; DIE ZEIT NR. 14, 30.3.2017, S. 61

- «Der Substanzwechsel unserer Theatersysteme», Konzeptvorschläge für eine Förderung der Theatersysteme auf Bundesebene. Keynote des Bundesforum vom Bündnis der Freien Darstellenden Künste, Podewill Berlin, 6.11.2017

- «Der Tanz, der aus der Zukunft kommt»; in: «tanz» - Jahrbuch 2017, Der Theater Verlag, Friedrich, Berlin 2017, S. 64ff

- «Die Erfindung des Bühnenbilds», Festvortrag und Paneldiskussion zum 25. Jubiläum der HfG Karlsruhe, 6.12.2017

- «Unser nationaler Dachschaden: Selbsthass»; in: «Das große SZ-Deutschland-Gespräch», SZ-online, September 2017

- «Verkörperungskönner. Was soll man auf Schauspielschulen lernen? Über Schauspielkunst heute»; in Theater heute, Heft 7/2017, S. 56f

- «Im Zeichen der Netz(werk)moderne», Gespräch mit Esther Slevogt und Wolfgang Behrens, nachtkritik.de, 2.7.2017

- «Festivals als Metapher. Gibt es eine Netzwerkkunst?», Essay und ein Gespräch zur Situation der deutschsprachigen Theaterlandschaft in: «Lessings Erbe», Ortrud Gutjahr (Hg.), Würzburg 2017, S.91 ff

- «mitten drin» Anna Viebrocks immersive Bühnenräume, Katalogbeitrag für: Demand / Kluge / Viebrock: «The boat is leaking. The captain lied.», Venedig 2017

- «Raus aus der Ideendramatik!» Ein Hoch auf Herbert Fritsch, 7.11.2017, Berliner Theaterpreis

- «Corpsing. About the limits and essence of digital representation» Gespräch mit Ed Atkins, MMK Frankfurt, 25.4.2017

- «Warum Zirkus?» Reflexionen über ein progressives Medium; Theater der Zeit Nr. 4/17, S.33 ff

- «Zirkus ist ein mitreißende Kunstform», Interview, Chamäleon Berlin, Mai 2017

- «Man tritt selbst in den Raum ein» Theater und Immersion. Gespräch mit Christine Wahl, November 2017

- «Why circus?» Reflections on a progressive medium; Speech at the conference «Contemporary Circus in Art and Society»; 31.1.2017, Chamäleon Theater, Berlin

- «Lustprinzip Ost», Porträt von Andreas Kolb, Politik & Kultur, Nr. 1/17, S.15

- «Augmented Reality und Theater», Gespräch mit Oliver Kranz, Deutschlandfunk 25.4.2017

- «Die Ankunft von Welt. Der Dramatiker Peter Handke»; in: Katharina Pektor (Hg.), Ausstellungskatalog «Peter Handke. Dauerausstellung Stift Griffen», Griffen 2017

- «Die Wiedererrichtung des Himmels», in: «Die Geschichte der Ruhrtriennale vom Anfang bis zur Gegenwart», Hg. Guido Hiss, Bochum 2017

-

2016

- «Totale Gegenwart» Zu den Verwirbelungen der Kunst nach der Moderne, Lettre International 115, Winter 2016

- «Was ist Immersion?» Interview mit Shantala Sina Branca, Monopol, 31.10.2016

- «Ich ist der andere. Das Begegnungstheater des Comedian-Stars Michael Kessler», Der Tagesspiegel, 27.08.2016

-

«Echtzeittheater», Über «And in the Thousandth Night» von Forced Entertainment, theater heute 12/2016

#Stücke #Kollektiv #Ritual #Regel -

«Kunst ist kein Pflegedienst», Kultur kann sich mit allem verbinden, Künstler nicht. Interview mit Christiane Hoffmanns, Welt am Sonntag,16.10.2016

#Ruhrgebiet #Kulturförderung #Formate #Kreationskultur #Institutionen #Theaterstücke - «Wie geht das: Sterben», Über «Morgen und Abend» von J. Fosse /G.F. Haas, Deutsche Bühne, Zwischenruf, 10. Mai 2016

- Das sind Piraten: «Die Volksbühne ist längst polyglott, international und interdisziplinär», Berliner Zeitung, 22. Juni 2016

-

«Die dritte Geburt», Vom Ruhrgebiet zur Ruhrmetropole. Nachtkritik, 27. Oktober 2016

#Ruhrgebiet, #Diversität, #Digitalität, #Kulturförderung, #Empowerment - «Die Zeit der Bergbauromantik ist vorbei», Gespräch mit Rebecca Link, WDR, 4.10.16

-

«Stirbt alle Kunst bei so viel Gunst?», Eröffnungsvortrag und Podiumsdiskussion, 5. «Kulturkonferenz Ruhr», Bochum 23.9.2016

#10Thesen, #Projektförderung, #Ruhrgebiet - «Von wegen kein Einfluss», Gespräch, WDR 3 Mosaik, 23.9.16

- «Berlins Reichtum liegt im Dezentralen»; Kulturzeit-Gespräch zur Berliner Wahl, 3sat - «Kulturzeit», 19.9.16

- «Was ist politisch am politischen Theater?», Deutschlandfunk Gespräch mit Shermin Langhoff, Wilfried Schulz, Thomas Oberender; 9.9.2016

- «Theater und VR auf der gamescom», Deutschlandradio Kultur, Kompressor, 19.8.2016

- «Eine neue Bühne: Theater meets Virtual Reality», WDR 5 Scala, 17.08.2016

- «So werden wir das Stück», Gespräch mit Susanne Petrin, BZ Basel, 2. Juni 2016

- «Die Kultur fließt», Interview mit Bernd Scherer, Hermann Parzinger und Andreas Goergen, in: Die Zeit, 23. März 2016

- «Wir brauchen die großen Formate», Interview mit Rüdiger Schaper, in: Tagesspiegel 25. Januar 2016

- «Theater neuen Typs», in: gift. Zeitschrift für freies Theater, Januar 2016, S. 12–15

- «Immersion?», Pressemitteilung 2016

-

2015

- «Kulturkampf. Welcher Kulturkampf?», zum Volksbühnenstreit Berlin, in: Der Tagesspiegel, Berlin, 27. April 2015, S. 20

- «Aus dem Raum die Zeit lesen», über «Narrative Spaces», in: Nachtkritik, 26. Februar 2015

- «Rumor, Narr und Frau», Geburtstagsgruß an Botho Strauß, in: «Festspielfreunde», Salzburger Festspiele, April 2015, S. 215 ff

- «Narration heute», zur Zukunft des Theaterstücks, in: Die Deutsche Bühne, Heft Mai 2015, S. 46 ff

- «Zwischen Cyborg und Darling. ‹Hideous (Wo)men›, ein Kunstwerk des digitalen Zeitalters», in: Theater der Zeit, Berlin, Dezember 2015, S.8 ff

- «Was ist denn hier passiert?», über «Narrative Spaces», in: Monopol, Februar 2015, S. 76 ff

- «Nomen Nominandum», über «Tessa Blomstedt» von Christoph Marthaler, Blog der Berliner Festspiele, 15. Januar 2015

- «Splitting the atom/Att klyva atomen», Gespräch mit Roland Schimmelpfennig, in: Programmheft zu «Vintersolstand», Dramaten, Stockholm, 17. Januar 2015

- «In so viel Gunst stirbt alle Kunst», Acht Thesen zur Finanzierung von Kunst, in: Cicero, Berlin, Juli 2015, S. 127 ff

- «Narrative Spaces», Vortrag im Rahmen von «New Performances – New Tools», Bergen Festival, 2. Juni 2015

- «Das kalte und das heiße Herz», Was Wilhelm Hauffs Kunstmärchen mit der deutschen Willkommenskultur zu tun hat, in: Der Tagesspiegel, Berlin, 20. Oktober 2015

- «Kunst besteht. Kultur vergeht», 10 Thesen zur Entwicklung von Kultur und Kulturpolitik, in: Nachtkritik, 10. Dezember 2015

- «Rezente Wesen», zur Geste des Knieens im Werk von Stephan Balkenhol, in: «Stephan Balkenhol. Großer Kniender», Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, S. 30 ff

- «The Audience Takes Over», Narrative Spaces und Artist’s Games – Rimini Protokoll geht neue Wege des Erzählens, in: Mimos, 2015

- «Die Oberlinder Luft», Portrait von Tankred Dorst, Freies Wort, Sonneberg, 19. Dezember 2015

- «Interacting In Mixed Reality», FMX-Festival, Stuttgart 5. Mai 2015

- «Sein Werk ist Verhalten», Gespräch mit Tino Sehgal, Martin Gropius Bau, 25. Juni 2015

- «Die im Dunkeln stehen», zu den Lichtzeichnungen von Jaques Sehy, in: Kulturhumus, Nicolai Verlag, Berlin

- «Eine Kritik der deutschen Theaterkritik: Hart und sehr selbstbewußt!», SWR2 Forum, 9. Oktober 2015

-

2014

-

«Was ist ‘Macht’?», Interview mit Andrea Marggraf, SWR2, April 2014

#Theater #DDR #Schauspieler #Freundlichkeit - «Das prophetische Werk des ‹guten Amerika›», zu Robert Wilsons «Einstein on the Beach», Interview mit Bert Rebhandl, in: Der Standard, 3. März 2014, Wien

- «Künstler mit Hinterland», Laudatio auf Fabian Hinrichs zur Verleihung des Ulrich-Wildgruber-Preises, in: Theater Heute, Nr. 4, April 2014

- «Sammler des Lichts», Laudatio auf Robert Wilson, in: Der Tagesspiegel, 24. August 2014, Berlin

- «Nervöse Räume», in: «Christiane Baumgartner. White noise», Verlag Scheidegger und Spiess, Zürich

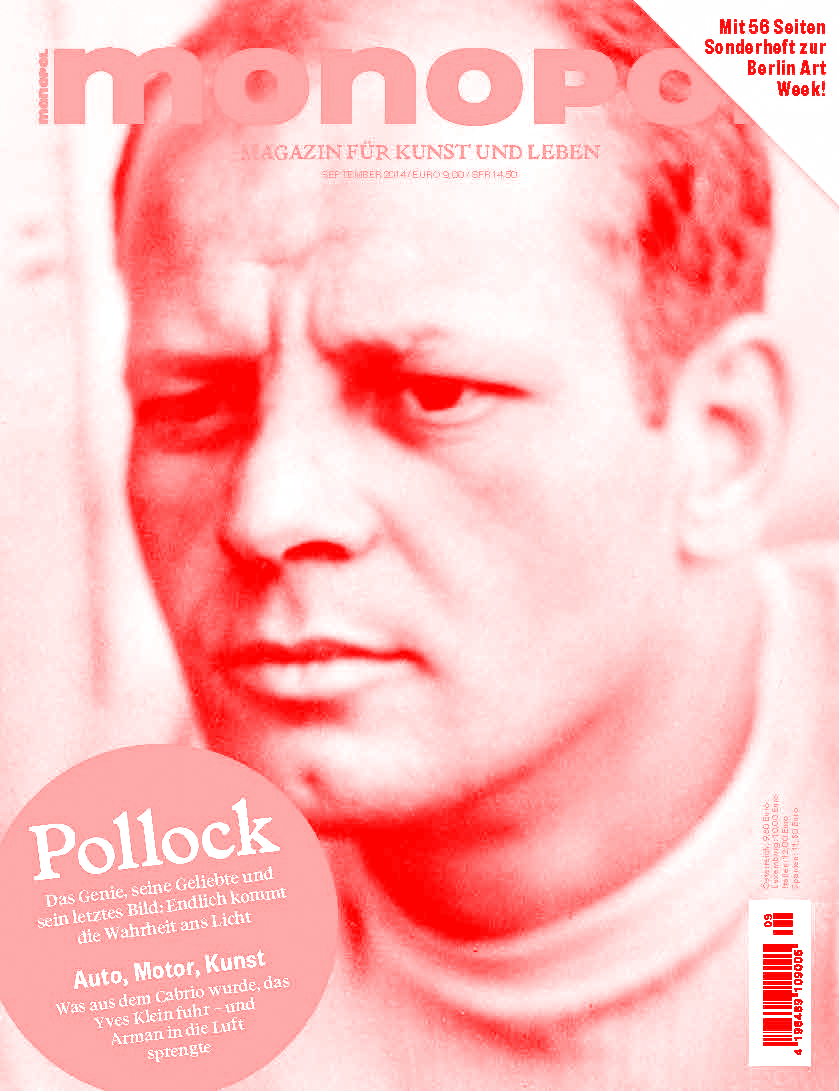

- «Figur», zu Thomas Demand «Dailies», in: Monopol, September 2014

- «Explosionsmotoren oder Warum Festivals?», in: Theater der Zeit, Oktober 2014, Berlin

- «Der Schlüssel zum Fahrstuhl», in: «Fiebach. Theater. Wissen. Machen» Antje Budde (Hg.), Theater der Zeit, Berlin

- «Räume öffnen», Gespräch über Figurentheater mit Annette Dabs, in: «Freistil.», Theater der Zeit, Berlin

- «Nebeneingang oder Haupteingang?», Gespräche über 50 Jahre Schreiben fürs Theater, Peter Handke und Thomas Oberender, Suhrkamp, Berlin

- «Rumor, Narr und Frau», ein Geburtstagsgruß an Botho Strauß, in: Süddeutsche Zeitung, München, 29. November 2014

- «Verslaafd/Sucht», in: Dossier Frie Leysen, Theatermaker Novembert 2104, Amsterdam

-

«Ein Nachfolger von Brecht und Aischylos», Gespräch mit Britta Bürger, 21.9.2014, Deutschlandradiokultur

Ibsen-Preis für Peter Handke - Jurybegründung zur Verleihung des Internationalen Ibsen-Preises an Peter Handke

- «relational turn / Festivals als Metaphern», Vortrag für die Hamburger Lessingtage 2014, 2.2.2014

-

«Was ist ‘Macht’?», Interview mit Andrea Marggraf, SWR2, April 2014

-

2013

- «Die alten Schemata greifen nicht mehr. Steht die Kultur vor dem Kollaps?», Gespräch mit Ijoma Mangold, in: Die Zeit, Nr. 49, 28. November 2013

- «Unsere nächste Aufgabe ist die Kollektiv-Bildung», das TT-Blog-Team trifft Thomas Oberender, Henrike Terheyden, Nicola Richter, 19. Mai 2013

- «Das Lächeln der Sphinx», ein Managergespräch zwischen Dirk Baecker, Thomas Oberender und Bernhard Krusche, in: Revue. Magazine for the next Society. Transformations., Heft 13, Stiftung nächste Gesellschaft, Berlin

- «Den Fluch durch den Zauber bannen», Stefan Zweigs Horror vor einer zuschnappenden Ordnung, in: «Zweigs Theater», Birgit Peter, Klemens Renoldner (Hg.), Königshausen & Neumann, Würzburg

- «Der Traum kein Traum zu sein», Jubiläumskongress im Burgtheater, Wien, 12. Oktober 2013

- «’Das Geheimnis des Schreibens sind für mich die Nebensachen.’ Gespräch mit Peter Handke», in: «Die Arbeit des Zuschauers. Peter Handke und das Theater.» Katharina Pektor und Peter Kastenberger (Hg.), Jung und Jung, Salzburg 2013

- «Die Systemfrage» Gespräch mit Thomas Ostermeier, Theater der Zeit, Dezember 2013

- «Ein Theater neuen Typs», in: «Theater entwickeln und planen», Wolfgang Schneider (Hg.), Transcript Verlag Bielefeld

-

2012

- «Ach, Geschichte Ah, Leben» – Wie Geschichte erzählen? Peter Handkes «Immer noch Sturm», eine Familienerinnerung als Traumspiel und Zeitreise», in: Theater Heute, Jahrbuch, Friedrich Berlin Verlagsgesellschaft

- «Wozu brauchen wir Theater?», Gespräch mit Karin Fischer, Deutschlandfunk, 2.9.2012

- «Stein, Schweiß, Geschichte, Zeugnis», in: »Zwanzig Jahre Salzburger Festspiele auf der Perner Insel Hallein», Festschrift, Stadtgemeinde Hallein Hg., Hallein

- «Die Kunst als Fest», Interview, Die Deutsche Bühne, 7/2012

- «Es war zu spüren, dass Frechwerden geht. Aus der Volksarmee in die Humboldt Universität der Vorwendezeit: Der Intendant und Dramatiker Thomas Oberender über sein Studium», in: Der Tagesspiegel, Nr. 2012, 14. Oktober 2012

- «Welcome to the Free Zone», Theater heute 10/2012, S. 26ff

- «Erjagte Augenblicke. Wir schenken Ihnen Zeit.» Gedanken über Fotografie und Zeit. Gespräch mit Michael Köhler. Deutschlandfunk, 1. Februar 2012

- Laudatio auf Peter Handke, Mülheimer Stücke

- «Das Theater der Schauspieler», Gespräch, Du Theaterheft, Mai 2012

- «Plötzlich wird es Kino», Über den Transfer von Theater ins Fernsehen, Sophie Rois und politisches Theater, 3Sat-Magazin, Mai 2012

-

2011

- «Das schöne Fräulein Unbekannt. Gespräche über Theater, Kunst und Lebenszeit. Mit Andrea Schurian», Müry Salzmann Verlag, Salzburg – Wien

- «Die Welt, die in den Worten liegt. Gespräch über Peter Handke mit Andrea Schurian.», in: Der Standard, 23. Juli 2011, Wien

- «Mein geschenktes Leben. Wie man sich vom Albtraum der Geschichte befreit. Laudatio zur Verleihung des Schiller-Preises an Tankred Dorst.», in: Theater heute 01/11

- «Kein Gott, kein Heros, wir. Thomas Oberender im Gespräch mit Gudrun Weinzierl über das Phänomen des Faustischen im Werk von Stephan Balkenhol», in: «Stephan Balkenhol», Publikation der Salzburger Festspiele anlässlich der Festspiel-Ausstellung, Sal

- «Eine Geisterbeschwörung. Gespräch mit Hans Höller zu Handkes Tragödie ‘Immer noch Sturm’.» Salzburg, Festspielmagazin Sommer 2011, S.12

- «Stadt in der Stadt. Salzburgportrait», in: Frankfurter Rundschau, 25. 1. 2011

- «No God, no Hero us» Thomas Oberender talks to Gudrun Weinzierl about the Faustian phenomenon in relation to the visual arts, in «Stephan Balkenhol, Sempre Piu», Publikation zur Ausstellung im Festspielhaus, Salzburg

- «Pantoffelgrün. Das Ruhrgebiet, das bleibt.» In: «Die Presse am Sonntag», 13. März 2011

- «Autor sein», Laudatio auf Klaus Maria Brandauer, Steiger Award, 12.3.2011, Bochum

- «Kunst als Transfer von Stoff in Zeit», Über schnelle und langsame Medien und Genres, Die Deutsche Bühne 5/2011

-

2010

- «Unwählbar bleiben. Begegnung mit Jonathan Meese», in: Theater heute, Juni 2010

- «Die Bühne der Bilder. Über den Symbolismus später DDR-Gemälde», in: «Bilderbühnen. Leinwandszenen aus dem Kunstarchiv Beeskow 1978-1988», Simone Tippach-Schreider (Hg.), Kunstarchiv Beeskow, Beeskow

- «Glückwunsch zum 80. Geburtstag (56 Jahre)», in: «Tana Schanzara. Jeden Morgen dasselbe Theater», Brockmeyer Verlag, Bochum

- «Birgit Minichmayr und alle anderen», in Programmheft zur Birgit Minichmayr Filmschau, Das Kino, Salzburg, Juli / August 2010

- «Der erste Preis», Laudatio auf Wilfried Minks, Der Faust, Essen, November 2010

- «Die gelebte Frivolität des Theaters», in: «Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken.», Heft 7, 64. Jahrgang, Juli

- «Im Inneren der Systeme. Spuren der Romantik in den Holzschnitten Christiane Baumgartners», in: «Out oft he Blue. Christiane Baumgartner», Johan Deumens Gallery, Haarlem (Nl)

- «Als ob Kirkes und Calypsos Lieder hier nie verstummen», Interview zur Veranstaltungsreihe «Die Erfindung der Freiheit», K-West, 18. Januar 2010

- «Warum Theaterwissenschaft», in: «Sonderheft zur Zeitschrift Forum Modernes Theater. Theaterwissenschaft im deutschsprachigen Raum», Christopher Balme / Peter Marx (Hg.), Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen

- «’The silence should be louder after this….’ sagt Simon Rattle. Über Dirigenten, Regisseure und das soziale Wunder einer Aufführung», in: «General-Anzeiger. Theaterzeitung.», 6./7. November 2010, Bonn

- «Leben wie aus einem Stück. / Living as if on stage.» Gespräch mit Markus Deisenberger über Jürgen Gosch, in: «Salon», Verlag Polzer, Salzburg

- «Rolul meu este să-i fac pe oameni să iubească teatrul», Interview mit Magdalena Popa Buluc, Cotidianul, Rumänien, 29.7.2010

-

«Max Reinhards «Jedermann» 2010», Programmheft zu «Jedermann», Salzburger Festspiele 2010

#Jedermann #Rheinhardt #Salzburg

-

2009

- «Leben auf Probe. Wie die Bühne zur Welt wird.», Hanser Verlag, München

- «Europa ist ein großes Venedig geworden». Gespräch mit Andrea Schurian. 27. August 2009, Der Standard, Wien

- «Nach dem Spiel», in: «Margarita Broich: Ende der Vorstellung. Schauspielerportraits», Müry Salzmann Verlag, Salzburg, Wien

- «Alles ist Regietheater», Reaktion auf Daniel Kehlmanns Festspielrede, in: Frankfurter Rundschau vom 28. Juli

- Was ist «fortschrittlich»? Daniel Kehlmann und die Regietheaterdebatte. Interview in der Rheinischen Post, 29. Juli 2009

- «Der Zauberspiegel», Juan Tamariz über Magie und Theater, in: «daily», Salzburger Festspiele, 8. August 2009

-

«Im Machtgehege. Zur Lebenssituation des Schauspielers», die Deutsche Bühne 2/2010

#Schauspieler #Theater

-

2008

- «Wer flüstert, lügt. Laudatio auf Ralf Rothmann», in: «Sinn und Form», Heft Sept./ Okt. 2008, Aufbau Verlagsgruppe, Berlin

- «Einbruch der Realität.» Gespräch zu Euripides «Backchen» und Peter Handkes «Bis dass der Tag euch scheidet», Der Standard, Wien, 30.10.2008

- «Ein anderes System: Theater aus Belgien und Holland», Magazin der Salzburger Festspiele, 28.Oktober 2008

- «Kein größerer Gegensatz denkbar», Zu Handkes «Bis dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts», «daily», Salzburger Festspiele, 5.8.2008

- 2007

-

2006

- «Ich war bereit, ein Oblomow zu werden. Samuel Beckett und das warten am Ende der Hoffnung.» In: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 83, 8./9. April

- «In Pakistan ist er ein Held», Gespräch über das Theater von Bertolt Brecht, Salzburger Nachrichten, 9.8.2006

- «Die Händler der Unsterblichkeit. Über ein Theater des Tages und ein Theater der Nacht.», K-West, April 2006

- «Die Evolution sozialer Verhältnisse und ihrer Spielformen. Was bedeutet die Verflüssigung des Sehens?» In: «Politik der Vorstellung», Joachim Gerstmeier und Nikolaus Müller-Schöll (Hg.), Theater der Zeit, Recherchen 36, Berlin

- «Timeless» von David Greig. Theaterstück. Übersetzung von Thomas Oberender, Rowohlt Theaterverlag

-

2005

- «One World is not enough», Gespräch mit Carl Hegemann über Botho Strauß, in: «Once Upon a Time in the West. Groß und klein», Hg. Carl Hegemann, Alexander Verlag Berlin

- «100 Fragen an Heiner Müller. Eine Séance», gemeinsam mit Moritz von Uslar, Verlag der Autoren, Abdruck in Theater der Zeit 12/2005

- «Kriegstheater», Hg. gemeinsam mit Wim Peeters und Peter Risthaus, Alexander Verlag, Berlin

- «Das Treffen / the other side». Theaterstück, mit Sebastian Orlac, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main

- «Unüberwindliche Nähe. Texte zu Botho Strauß» Mit Fotografien von Ruth Walz, (Hg.), Verlag Theater der Zeit

- «Kriegstheater und Spektakelkriege. Zum Verhältnis von Krieg und Theater», in: «Kriegstheater», Alexander Verlag 2006

- «Peinlichkeit und Wahrheit», Jon Fosse im Gespräch mit Thomas Oberender, Zürich, 2005

- «Was ist Talent? Was ist erlernbar? Michael Maertens und die Schauspielkunst». In: «Beruf: Schauspieler. Vom Leben auf und hinter der Bühne», Ulrich Khuon (Hg.), edition Körber-Stiftung, Hamburg

- «Gewalt ist Verlust. Über den Literaturnobelpreisträger Harold Pinter», in: Frankfurter Rundschau, 14. Oktober 2005

- «Ich will kalt und klar sein / 2», Hg. Thomas Oberender, Essays, Prosatexte, Gespräche, Portraits zu «Todesvariationen» von Jon Fosse, erweiterte Ausgabe der «Bochumer Stücke 13», Schauspielhaus Bochum

- «Die Welt mit anderen Augen sehen. Inszenierung der Blicke: Über Schillers «Don Carlos» und sein Rätsel «Kennst du dies Bild»», in: Der Tagesspiegel, 9. Mai 2005

- «Man muss diesen Stücken Zeit geben», Gespräch mit Tobias Forrer über Heiner Müller. In: «Heiner Müller heute in der Schweiz», Zeitschrift, Hg. Christian Mächler

- «Grenzen zerfließen», Brief an den Fotografen und Grafiker Christian Riis-Ruggaber, Spielzeitheft, Schauspielhaus Zürich, August 2005

- «Er war auf Seiten der Verlierer. Gespräch anläßlich des 10. Todestages von Heiner Müller» mit Thomas Forrer, Zürichsee-Zeitungen, 30. Dezember

-

2004

- «Die Höhle unter der Zeit. Der lettische Regisseur Alvis Hermanis und sein Jaunais Rigas Teatris», in: Die Zeit Nr. 47, 11. November

- «Mehr Jetzt auf der Bühne. Sehen heißt entscheiden: Theater und Video», in: Theater Heute, Heft 4

- «Jenseits der Sprache leben. Notizen nach Heiner Müllers Tod», in: «Kalkfell. Arbeitsbuch zu Heiner Müller», Theater der Zeit, Berlin

- «Ich bin ein Moskauer Hamlet, Ein Interview mit A.P.Tschechow», in: Die Deutsche Bühne, Nr. 6 / 2004

- «Trial and Terror», in: «Krieg der Propheten», Alexander Verlag, Berlin 2004

- «Theater für alle? Das Bochumer Schauspielhaus», Gespräch mit Christoph Schmitz in der Reihe «Theater morgen»: «Soll sich Theater auf die Gegenwart konzentrieren?», Deutschlandfunk, 28.8.2004

- «Herzstück-Dialoge in Prosa. Drei Versuche, das Paradox zu wahren», in: Theater der Zeit, Januar

- «Sobre la poética del dramaturgo Strauss. Una visita», in: «primer acto. Cuadernos de investigation teatral.», Nr. 303, II/2004, Madrid

-

2003

- «Kunst der Kritik und kritische Kunst. Überlegungen über eine schwierige Textform”, in: Die Deutsche Bühne, Heft 5 2003

- «Diskrete Anleitungen. Jon Fosse – ein ganz normaler Mann der Extreme», in: K-West, Dezember 2003

- «Idol bleiben. Christina Paulhofer», in: «Regisseure im Portrait. Arbeitsbuch», Anja Dürrschmidt (Hg.), Theater der Zeit, Berlin

- «Konsumismus, Langeweile, Tod. Ein Ibsenreader», Thomas Oberender Hg., «Bochumer Stücke» zu Ibsens «Hedda Gabler», Schauspielhaus Bochum

-

2002

- «Statt Götter nur Dämonen», In: «Gott gegen Geld», Ulrike Hass und Thomas Oberender Hg., Alexander Verlag, Berlin

- «Ich will kalt und klar sein. Texte von und über Jon Fosse.», Thomas Oberender Hg., Bochumer Stücke 13, Schauspielhaus Bochum

- «Das Sehen sehen. Über Botho Strauß und Gerhard Richter», in: Sinn und Form», Jan / Feb. 2002, Aufbau-Verlag Berlin

- «Analyse der Störungen. Theater als das Drama der Wahrnehmung», in: «Theater Theorie Praxis», Hajo Kurzenberger und Annemarie Matzke (Hg.), Theater der Zeit, Recherchen 17, Berlin

- «Horror der Relativität», zu Becketts «Warten auf Godot», in: «Theater unter Tage», Agenda Verlag, Münster und ausführlich in: «Theatersezene-Jahrbuch Köln. Wie Theater entsteht», John von Düffel und Detlef Langer (Hg.), Dittrich Verlag, Köln

- «Handbuch der Gefühle. Ein konservatives Lesebuch», Materialbuch Nr. 4 zu Arthur Schnitzlers «Komödie der Verführung», (Hg.), Bochumer Schauspielhaus

- «Der blaue Himmel trennt die Städte», Ruhrgebiet-Essay, in: «Spielzeit», Ulrich Deuter und Andreas Rossmann (Hg.), Klartext Verlag, Essen

- «This is not an Interview. Gespräche mit Samuel Beckett», Materialbuch zu «Warten auf Godot», (Hg.), Schauspielhaus Bochum

- Schrift stiftet Stimme. Gedanken zur Pisa-Studie». Was heißt «Lesen»? in: Süddeutsche Zeitung / NRW, 1. Februar 2002

- «Die Entdeckung des Unglaublichen im Beiläufigen. Ein Porträt des Regisseurs Jürgen Kruse», zu: «Die Cocktailparty», in: Saisonheft des Deutschen Theaters

- «Was ist das Böse, Mister LaBute?», Interview mit Neil LaBute, in: Der Tagesspiegel, 18. Dezember 2002

- Schläfer im Schafspelz. Über Neil LaButes Stück «The Shape Of Things» / «Das Maß der Dinge», Theater heute, Jahrbuch

- «Punishment for what?», Neal LaBute and TO in conversation about 9-11-01, his plays, sin and antique tragedy; Tagesspiegel, Berlin, 18. Dez. 2002

-

2001

- «Selbstportraits. 48 Details», Theaterstück, Verlag der Autoren, Frankfurt a.M.

- «Eigentlich unbekannt», in: «Spielzeit», Ulrich Deuter und Andreas Rossmann (Hg.), Klartext Verlag, Essen

- «Unvereinbares Beisammen. Notizen zu Pancomedia von Botho Strauß», in: «Der Narr und seine Frau heute Abend in Pancomedia. Bochumer Stücke sieben. Materialbuch.», Schauspielhaus Bochum

- «Wegbeschreibung. Laudatio auf Botho Strauß», Sonderdruck anläßlich der Verleihung des Lessing-Preises 2001, Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, Dölling und Galitz Verlag, Hamburg-München

- «Theater ist Luxus», Dankesrede anläßlich der Verleihung des Jugendtheaterpreises 2000, in: «Jugendtheater aktuell. In: Praxis und Schule. Heft 3, Kinder- und Jugendtheaterzentrum, Frankfurt am Main

- «Ich glaube nicht, dass ich an meine Meinung glaube. Gespräch mit dem russischen Autor Alexej Schipenko», Frankfurter Rundschau, 15. Juni

- «Welt ohne Finale. Anmerkungen zu Botho Strauß’ «Pancomedia»», in: Der Tagesspiegel, 7. April, Berlin

- «Die innere Wohnlage und andere Adressen. Zum Begriff «Heimat» in: Frankfurter Rundschau, 1. März

-

2000

- «Reise durch Israel. Acht Briefe an Friedrich Schiller», in: Sinn und Form, Heft Mai / Juni, drittes Heft 2000, Aufbau Verlag Berlin

- «Nachtschwärmer» Theaterstück nach «Die zertanzten Schuhe» der Gebrüder Grimm, in: «Spielplatz 12. Sechs Theaterstücke für Jugendliche», Marion Victor (Hg.), Verlag der Autoren, Frankfurt a.M.

- «Jahresringe, einwärts. Erzählung über Heidelberg», in: «Heidelberger Stückemarkt. Fünf Jahre Forum junger Autoren. Eine Dokumentation», Theater Heidelberg

- «Vom «D» zum «de»», in: Kursbuch 141, «Das gelobte Land», September 2000, auch in: Frankfurter Rundschau, 9. September

- «Die Geste, in der sich etwas lichtet. Der Regisseur Jürgen Kruse.» In: Frankfurter Rundschau, 30. Juli 2000

-

1999

- «Der ‘sekundäre Diskurs’ im Werk von Botho Strauß», Promotion über die theoriebildenden Gedanken im Werk Botho Strauß, Humboldt Universität zu Berlin

- «Brautgeschenk: Ehre», Warum der 3. Oktober ein Feiertag ist und der 9. November gefeiert wird - Kolumne zum 10. Jubiläum des Mauerfalls, in: Der Tagesspiegel, Berlin, 14. November

- «Der Gebärdensammler. Texte über das Theater von Botho Strauß», (Hg.), Verlag der Autoren, Frankfurt am Main

- «Nachtschwärmer. Variation», in: «Sprache im technischen Zeitalter. Nr. 148», Walter Höllerer, Norbert Miller, Joachim Sartorius (Hg.), SH-Verlag, Köln

- «Der Moderator. Die Kanzlerfigur Gerhard Schröders», in: Theater der Zeit, Jan / Feb. 1999, Berlin

- «Sonst findet das Drama nicht statt / Wo wir stehen» - Positionspapier mit Matthias Hartmann zu Spielzeit 2000/1 am Schauspielhaus Bochum, in: «Räumungen. Von der Unverschämtheit, Theater für ein Medium der Zukunft zu halten.», Ralph Hammerthaler /

- «Le court-circuit de la guerre et de l’après-guerre. Entretien avec Thomas Oberender», Emanuel Béhague, und «L’écho du bonheur», in: Théatre / Public – «Berlin», Revue bimestrielle publiée par le Theatre de Gennevilliers, Nov. 1999

-

1998

- «Das Theater – ein Duell. Das Spiel – eine Situation. Zu Tim Etchells/Forced Entertainments Stück «Quizoola!»

- «Die Wiedererrichtung des Himmels. Die «Wende» von 1989 in den Texten von Botho Strauß», in: «Text + Kritik», Heinz Ludwig Arnold (Hg.), Heft 81 – Botho Strauß, zweite Auflage: Neufassung, Verlag edition text + kritik, München

- «Die Macht erhält ein Gesicht. Die Kanzlerfigur Gerhard Schröders: Was will der Mann? Wer Körpersprache und Gesten lesen kann, erfährt mehr über den Darsteller Gerhard Schröder, als der verraten will», in: Der Tagesspiegel, 12.11.

- «Theater der Vergleichgültigung» Die Gegenwart der Gegenwart, Theater der Zeit, Heft März / April 1998

- «Engel und Dämonen», Theaterstück, UA bei den Lutherfestspielen Wittenberg

- «Quiszoola!», von Tim Etchells. Übersetzung im Rowohlt Theaterverlag, Hamburg

- «Ins Netz gegangen», Zum Wahlerfolg der DVU in Sachsen Anhalt, und «Nachholen der Vergangenheit. Erfahrungen eines Ostdeutschen», Der Tagesspiegel Berlin, 2. Mai

- «Schön oder erhaben? Die Bücher des eigenen Lebens.» Über Peter Weiss’ «Die Ermittlung», in: Theater der Zeit, Heft Juli / August

- «On artistic language», in: «National Languages, Linguistic Mannerism and the mobility of dramatic theatre in Europe», German Centre of International Theatre Institute, Statements, Juni 1998

- «Was nicht weh tut, wird vergessen», MZ-Gespräch über «Engel und Dämonen» mit Markus Decker, Mitteldeutsche Zeitung, 17. August

-

1997

- «Angst in der Popmoderne» in: Die Zeit, Nr. 29, 11. Juli 1997

- «Paradies und das», Struktursplitter der «Wende» im Theater seit 1989, in: «Theater im Schutt der Systeme», Kati Röttger, Martin Roeder-Zerndt (Hg.), Vervuert, Frankfurt am Main

- «Narzedzia Dramaturga», wasztat Thomasa Oberendera», in: «Dramaturgia Polska», Numer 4-5, Krakow

- «Nemiecki nowy lad», in: «Dialog. Miesiecznik Poswiecony Dramaturgii Wspolczesnej», Rok XLII, Marzec 1997, Nr.3

- «In einem anderen Land», Zu «Groß und klein» von Botho Strauß, Programmheft, Theater der Stadt Heidelberg, Juni 1997

- 1996

- 1995

-

1993

- «Zwischen Mensch und Maschine», Zu «Terminator 2» und «Narzißmus und Video», MuK, Heft Nr. 88, Universität-Gesamthochschule-Siegen, 3. Februar 1993, Siegen

- «Der Verborgene», Portrait von Botho Strauß, in: Programm zu Botho Strauß’ «Groß und klein», Nationaltheater Weimar, Nachdruck in der Frankfurter Rundschau

- 1989

-

Laudationes

-

Tankred Dorst - Schiller-Gedächtnispreis, Stuttgart 2010, «Da begann ich mein geschenktes Leben»,

Die Geschichte von Raskolnikows Beil, der Bettlägerigkeit und des «Museums des Bösen» im Werk von Tankred Dorst - Sophie Rois - Gertrud Eysoldt Ring 2017: «Rolls Royce»

-

Fabian Hinrichs - Ulrich Wildgruber Preis 2014

«Ein Schritt zur Seite und zwei voran» - Robert Wilson - Goethe Medaille 2014

- Botho Strauß - Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg 2001

- Wilfried Minks - Faust Theaterpreis 2010

- Peter Handke - Mühlheimer Dramatikerpreis 2012

- Ralf Rothmann - Literaturpreis der Konrad Adenauer Stiftung 2008

- Klaus Maria Brandauer - Steiger Award 2011

- Christiane Baumgartner - Teresa Bulgarini Preis 2009

-

Tankred Dorst - Schiller-Gedächtnispreis, Stuttgart 2010, «Da begann ich mein geschenktes Leben»,

-

2025

- Ausstellungen

- Formate

-

Person

- Biografie

- Publikation

- Presse

- Videos

- Audio

-

Links

- Berliner Festspiele

- Joseph Nechvatal: «Immersive Ideals / Critical Distances», 1999

- «Resisting Left Melancholy», Wendy Brown

- Wie das Internet Form und Inhalt von Kunst verändert. Rob Horning

- Arcadia Missa – projects, gallery, publisher

- Helga Lutz: «Wildes Wissen»

- Kunst und Magie. «Charisma and Causality», Timothy Morton

- «Post-Contemporary», «post-internet», «Post-everything», Armen Avanessian und Suhail Malik, Berlin Biennale 2016

- Ontheboards.tv – Contemporary performance on demand

- Willkommen in der Post-Gegenwart. «The Present in Drag» DIS

- Andy Clark, «Natural born cyborgs»

- »On Speculative Design«, Benjamin H. Bratton

- Medienkunstnetz

- Was bedeutet das Internet? Über Autorschaft und den utopischen Staat. «Kosmische Angst», Boris Groys, 2016

- realities:united, Architekturbüro

- exeunt magazine – A Manifesto for Digital Criticism

- Gabriel Gbadamosi

- SALT Istanbul @ New Museum NY

- Tenderbooks

- Mauricio Lazzarato, Über Verschuldung, Subjektivieren, Wissensfabriken und Kafka, 28.3.2013

- UbuWeb

- Eduard Käser, «Das postfaktische Zeitalter” 2016

- Worldbuilding Institute

- Besiegen wir lieber zuerst den Kapitalismus oder Individualismus? Cecil B Evans & Andrew Snyder Beattie

- cee cee newsletter

- Project Syndicate – the world’s opinion page

- åyr

- Bundesverband Freie Theater

- The Silent University – Towards A Transversal Pedagogy

- David Van Reybrouck

- «Weder Opfer, noch schuldig, endlich frei»; Koenraad Tinel, Simon Gronowski

- Sebastian Claren: Komponist und Musikwissenschaftler

- Ein anderes Format von Ausstellung?, «Die komplexe Antwort» von Chus Martinez; #Zeit

- «Big Data is people», Rebecca Lemov

-

Rick Moody about David Bowie @ The Rumpus

recommended by Simon Critchley

- Impressum

-

Logbuch

-

2020

- Gespräch mit Thomas Bille über «Empowerment Ost», MDR Kultur, 27.7.2020

- «Frei, aber nicht frei», Sängerin Rokia Traoré nach Belgien ausgeliefert, Süddeutsche Zeitung, 27. März 2020

- «Corona-Virus: Die Karten werden neu gemischt», Gespräch mit Bodo Kruse, Märkische Oderzeitung, 16.3.2020

- Field Notes - «Editorial» von Thomas Oberender März 2020 (Tipps für Konzerte, die Coravid 19 vom Spielplan nahm)

- 2019

-

2018

- Der glücklichste Moment 2018 «Welt ohne außen»

- «Wir waren seine Leute», Nachruf auf Andreas Weidmann, ehem. technischer Direktor, 16.September 2018, Haus der Berliner Festspiele

- «Generation Loss», Gespräch mit Ed Atkins und Julia Stoschek, Düsseldorf 8. September 2018

- «Das System Putin», Gesprächsmitschrift beim ILB 2018, 12.9.2018

- «Plötzlich entsteht da etwas Großes», Interview mit Nadine Deventer über Jazz, Jahresmagazin 2018, Berliner Festspiele, S.10ff

-

2017

- Gratulation, Peter Handke!, Die Presse, Wien 5.12.17

- «Wir» im Osten und im Westen, Interview mit Bastian Brandau, DLF, Kultur heute, «Wir» im Osten und im Westen, 26.12.2017

- «Das Theater seiner Träume», Diskussion über Friedrich Kiesler und Cedric Price mit Hans Ulrich Obrist, Milo Rau, Dorothea von Hannemann und Thomas Oberender 30.4.2017, Gropius Bau

- «Neue Rechte - Theater und Politik», 3sat-Kulturzeit-Interview zum Theatertreffen 2017

- «Blurring realities - making Mona el Gammals offline world «Rhizomat» a VR experience», Avant Premiere, Music+Media Market Berlin, 13.2.2017

- «Waschbeton», Interview mit Marietta Schatz, D-Radio, Fazit, Podcast 29.3.17

- «Eine Zukunft für zeitgenössischen Zirkus in Deutschland», Interview, Podcast, D-Radio Kultur, Fazit, 1.2.17

- «Was wird Theater?», Merkur-Gespräch mit Stefanie Wenner, Christoph Gurk, Birgit Lengers und Thomas Oberender, 19.1.17

- «Eine eigene Form von Anarchie und Stolz», Interview zum zeitgenössischen Circus, Blog des Theater Chamäleon, Mai 2017

- «Mehr Zirkus wagen», Interview mit Katrin Pauly, Berliner Morgenpost, 14.12.2017

-

2016

- Reaktion Anschlag Breitscheidplatz 20.12.16

- «Palermo Palermo - Tanz im Zeichen der Krise?», Diskussion, Martin Gropius Bau, 6. November 2016, mit Penelope Wehrli, Peter Pabst

- «Die Lichtburg im Lichthof», Rede zur Eröffnung der Ausstellung «Pina Bausch. Das Tanztheater Wuppertal», Martin Gropius Bau, 12.9.16

- «Eine Neue Bühne: Virtual Reality Meets Hochkultur», Panel Diskussion, Gamescom, Köln, 18.8.16

- «Formate», Workshop mit Hans Ulrich Obrist, Impulstanz Wien, 13./14. August 2016

- «Was kommt nach der Postdramatik?» Vortrag am Penghao Theater Bejing, 24.6.2016

- Stimme unter Stimmen, in: «Der Hund des alten Mannes» von Oliver Kluck, SWR2 Hörspiel von Leonhard Koppelmann

- «Was ist ein Dramaturg?» - über das «Theatertreffen» in China: Interview mit Jennifer Hsiung auf CCTV Culture Express 06/23/2016

- «Festivals als Schaumgebilde», Vortrag beim Kultursymposium «Festivallandschaft Europa», Festspiele Recklinghausen, 15.6.2016

- «Bilder des Anthropozän», zu den Fotografien von Thomas Struth, 6.Juni 2016

- «Das den Durchschein Verkörpernde», Rede anläßlich des Kerr-Darstellerpreises, 22.5.16

- Kommentar zum Motto der Ruhrtriennale «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit»

- «Das Prinzip Session», Zu William Kentridges Ausstellung «No, it is!»

- Neue Stücke - eine neue «polyphone, zeitlichkeits-distante Perspektive»

- «Platz und Kloster», 15. April 2016

- «Begegnungsinseln», Rede zu Isa Genzens Ausstellung «Mach dich hübsch» am MGB

- Haraway-Diagramm, 14. Januar 2016, Hamburg

- Theater neuen Typs / Immersive Theatre, 21. Februar 2016, München

- Ernst Jünger, zum Unterschied zwischen Dichtung und Bildender Kunst

- 2015

- 2014

- 2005

-

2020

- Kontakt

-

Text

-

English

-

Text

-

2024

- «Floating Exhibition», About the TWIN ZONE by Markus Selg, Guido W. Baudach Galery, April 2024

- «Gaia Theatre», No lockdown lasts forever. In: «Theatre Mediation Handbock», University of Agder, Norway, 2024, p21-28

- «Don’t be hardened», On the cultural policy implications of the elections in Thuringia and Saxony. Berliner Zeitung, Sept. 3. 2024

- «Counter Magic» On the world premiere of Ed Atkins and Steven Zultanski’s play «Sorcerer», Theater der Zeit, Nr. 1,2024, Berlin 2024, p. 23-29

- «Theatre and the Anthropocene», Teresa Kovacs in conversation with Thomas Oberender, European Encounters, 19.2.2024

-

2023

- «Bringing the dance of the world to rest», Absorption and theatricality in the work of Thomas Demand, Theater der Zeit, Issue 6/2023, p. 25-31, Berlin 2023 Berlin

- «Hello, Spaceboy», The «Universal Metabolism» exhibition at Kraftwerk Mitte. Berliner Zeitung, 16.-17.9.2023, S.28

-

«More is more», The Ibsen-Obsession by Vegard Vinge and Ida Müller. Det Norske Teatret, Sept.9 2023

An alien invasion that brings new life. About the impossible theatre of Vinge /Müller - «Orestes returnes», Thomas Oberender in conversation with Romeo Castellucci. Theater der Zeit, September 2023, p.48-53

- Whole earth talk with Frank Hentschker: About «Gaia-Theatre» by Thomas Oberender

- «Activate objects. Activate memories. Activate alternative futures.», About the exhibition «Strange Seed» by Fatmir Mustafa-Karllo, 04.05–04.06.2023, National Gallery of Kosovo, Pristina

-

2022

- «An experience-machine: ICC Berlin», Stella Roos & Thomas Oberender in conversation

- «BRACK IMPERieT». About «Hedda Gabler» by Vinge/Müller at Det Norske Teatret Oslo, Europian Stages, Volume 17, Segal Center NY

- IMMERSION in the fields of the arts, technology, ecology and society 2016-2021. Conversation with Nancy Pettinicchio. «The big ponder» (Podcast) #27 Immersion

- «Eros and Death», Alienness in the circus, in: «circus in flux», Theater der Zeit, Berlin 2022, p. 105

- Open letter: What needs to happen now to help Ukraine, Le Monde 7.3.22, Berliner Zeitung 8.3.22

- «Battles without war», «infotainment about war and games in cyberspace»: On the premiere of «Blackout» by Internil / Arne Vogelgesang, in: Norsk Shakespeare Tidsskrift 4/21, p.16-17

- 2021 Segal Awards for Civic Engagement in the Arts for «Down to earth» @ Gropius Bau Berlin

- «Infinite Music» Brian Eno in Conversation with Thomas Oberender, Theater der Zeit, Berlin 2022, S. 176-185

- «PIONEERS OF CHANGE» Lessons from the sustainability project «Down to earth». in: «CHANGES», Thomas Oberender (Ed.) © 2022 Theater der Zeit, p.190-200

-

2021

- «Who is the artist?», Conversation with Tomás Saraceno. In: «The living exhibition», Spector Books, Berlin 2021

- «Holistic Expeditions. Immersion and Eclipse», in: «Eclipse», Eclipse Diaries, Athens Biennial Publication 2021, page 115

-

«Thought-shifting-words: Corona has created new terms» A Word List by Thomas Oberender

The virus has infected the mind with new words and word meanings. They are historic pictures of our time. - «This no longer has anything to do with East-West», Interview with Ludwig Greven, Kultur & Politik, #12/20

- «The future is truly open», Interview by Peter Laudenbach, 22.2.2021, Exberliner

- «Towards a Gaia Theatre»; lecture Athens, July 15th 2021

- «The Exhibition as Artwork», On Yayoi Kusma, «Yayoi Kusama – A Retrospective» at the Gropius Bau, 2021

- Planetariums as galleries of the future - Thomas Oberender on «The New Infinity», February 2021

-

2020

- «This no longer has anything to do with East-West», Interview with Ludwig Greven, Kultur & Politik, #12/20

- «Staging Gaia». A conversation with Bruno Latour and Frédérique Ait-Touati about climate change, theatre and Brechts «Life of Galileo», Mai 2020

- How we worked on «Down to Earth», Exhibition Program, Gropius Bau Berlin, August 2020

- «a speculative view on western art institutions», Thomas Oberender about the exhibition «down to earth» in conversation with Sotirios Bahtsetzis, Video, FREIRAUM FESTIVAL, Pan-European Hybrid Festival, 1.11.2020

- Preface «Down to Earth», Exhibition Gropius Bau 13.8.- 18.9.2020

- «An update on the situation for theatre artists in Germany», SEGAL TALKS: Thomas Oberender & Frank Hentschker, 21 May 2020, New York, Segal Center

- «PLANET FABER», A Conversation between Michael Faber and Thomas Oberender, SAND literature and art magazine. 26 March, 2020

-

2019

- «The Piece as a Passage», On Ilya Khrzhanovsky’s DAU Project, by Thomas Oberender, Theater der Zeit, March 2019

- «Welt ohne Aussen», workshop, Avtonomi Akadimia, Athens, 22.7.19

- «Circus. Seize the Moment. What speaks for an institutionalized promotion of the New Circus.», BUZZ 2019

- «Occupy History», workshop, Avtonomi Akadimia, Athens, 19.7.19

- «Immersion as Genre» (IEEE GEM, Yale University)

- 2018

-

2017

- German Unity Day: The Wall Has Not Fallen, by Thomas Oberender, DIE ZEIT Nr. 40/2017, 28 September 2017

- «In the midst». About the theatre works of Anna Viebrock and a theory of the stage design, Fondazione Prada, Milan 2017

- «Why circus?» Reflections on a progressive medium. Speech at a Conference about Circus in art and Theatre, January 31, 2017, Chamäleon Theatre, Berlin

- «Corpsing. About the limits and essence of digital representation», Talk with Ed Atkins, Frankfurt 25.4.2017

- «Blurring realities - making Mona el Gammals offline world «Rhizomat» a VR experience», Avant Premiére Screenings 2017, Music+Media Market Berlin, 13.2.2017

- Interview about German arts fields, theatre and the «Theatertreffen 2017» in Beijing Youth, May 2017

-

2016

- «The director must not be credited: Collectivs», Talk with Thomas Vinterberg, Berlinale Talents, Februar 15, 2016

- «What is a Dramaturg?» - about the «Theatertreffen» in China, an interview with Jennifer Hsiung on CCTV Culture Express 06/23/2016

- «Formats», workshop with Hans Ulrich Obrist and Thomas Oberender, Impulstanz Wien, 13./14. 8.2016

- «A new stage: VR and theatre», panel discussion, gamescom congress, Cologn 19.8.2016

-

2015

- «Narrative Spaces. A form of immersive theatre», Speech at «New Performances – new tools», Bergen Festival, 2nd of June 2015, published in MONOPOL, Berlin 2015

- «The Audience Takes Over. Narrative Spaces und Artist’s Games – Rimini Protokoll guides to new ways of narration», in: Mimos 2015. Rimini Protokoll. HG. Anne Fournier, Paola Gilardi, Andreas Hörter, Claudia Maeder: Peter Lang Verlag, Bern

- «Black Box and White Cube», Speech and debate at the Tate Modern, London, 31st of October 2015

- «Interacting In Mixed Reality», FMX-Festival, Stuttgart 5th of Mai 2015

-

2014

- «Windows Without Curtains», About Dutch Theatre, opening speech at the Nederlands Theater Festival 2014, Amsterdam

- «Collector of light», Laudatory speech for Robert Wilson, Goethe Award Medal of the Goethe Institute, Weimar 2014

- «Why festivals I», «Questions of character and social context», Tokyo Conference 2014, November 2014

- «Why Festivals II», Tokyo Culture Creation Project, Tokyo, November 2014

- «Why Festivals III», Tokyo Conference 2014, November 2014

- «Addiction», About Frie Leysen, in: Dossier Frie Leysen, Theatermaker Nov. 2014, Amsterdam

- Peter Handke is the winner of the 2014 International Ibsen Award, Committee’s Statement

- 2011

- 2009

- 2005

- 2004

- 2002

- 1998

- 1997

-

2024

- Exhibitions

- Person

- Project

- Contact

-

Text

-

Norsk

-

Tekst

-

2024

-

«Den eneste revolusjonære klassen», Gisèle Vienne i Berlin, Norsk Shakespearetidsskrift, Dec. 2024, p.83-87

To utstillinger av Gisèle Vienne har vakt oppsikt i Berlin, skriver Thomas Oberender, som også har sett gjenopptagelsen av Crowd på Sophiensæle. - «Ikke la deg forherde», Kommentar til dagens tyske kulturpolitikk og AfDs valgfremgang, av Thomas Oberender. Norsk Shakespearetidsskrift Dez. 2024 p.57-60

-

«Den eneste revolusjonære klassen», Gisèle Vienne i Berlin, Norsk Shakespearetidsskrift, Dec. 2024, p.83-87

- 2023

- 2022

- 2019

- 2017

-

2015

- «Fra humaniske samfunnsspill til posthumane narrative rom», Et symposion om postdramatisk teater i bergen; i Norsk Shakespeare og teater tidsskrift, 2-3 2015

- En tekst av Roland Lysell: «Att gång på gång uppfinna teatern på nytt.» Thomas Oberenders intervjubok ger Handkekännaren rika läsupplevelser, 2015

-

2014

- «Hemmeligheten ved skrivingen er for meg uvesentlighetene», Samtalen med Peter Handke, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2-3/2014, S. 12-23

- Peter Handke får internasjonale Ibsenprisen, Dagsavisen 21.3.2014

- Juryens Begrunnelse 2014, Peter Handke wins the international Ibsen Award

- «Ibsen for manges øyne», av Esben Hoff, Kultmag, 20.03.2014

- 2012

-

2009

- «Jon Fosse - den siste melankoliker» Om tragediens mulighet i dag, oversatt fra tysk av Therese Bjørneboe, Norsk Shakespeare og teatertidskrift 2/2009

- «Fornyer eller tradisjonsbærer?», Jon Fosse fornyer dramatikken gjennom å gå tilbake til dramaets mest vesentlige tema, Norsk Shakespeare teatertidskrift 2/2009

- «Åpner for 20 timer teater ett i strekk»; «Vildanden» interessant for Salzburg-festivalen, Bergens Tidende, 26. mai 2009

- «Ibsen er igjen skandaløs», Av Therese Bjørneboe; Fredag 24. Mai 2009, Klassenkampen

-

2024

- Biografi

-

Tekst

- ελληνικά

-

Nederlandse

- biografie

-

Tekst

- 2017

-

2014

- «Ramen zonder gordijnen» Openingstoespraak voor het Netherlands Theater Festival 2014

- ‘Duitsland is een stofzuiger van talent’, interview met Hein Janssen, de Volkskrant, 4. Sept. 2014, V21

- Duitse lof geeft theatermakers blosjes, artikel door Hein Janssen, de Volkskrant, 5. Sep. 2014

- «Verslaafd», in: Dossier Frie Leysen, Theatermaker Nov. 2104, Amsterdam

- 2007

- 日本人

- 中國

- Svenska

- Italiano

- Français

- Español

- Polskie

- Român

- Shqiptare

«Figur»

Die nachgebaute Welt – Thomas Demand «Dailies»

von Thomas Oberender

Wenn wir an eine literarische Figur denken, dann erscheint mit diese Gestalt, wenn sie die Bühne betritt, nur ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Lebensganzen, das ansonsten hinter den Szenen im Verborgenen bleibt. Was wir erblicken, ist die Spitze eines Eisberges. Eine Figur, so lebensecht sie auch wirkt, wenn sie verkörpert wird, ist insofern etwas Abstraktes – sie steht mit wenigen Szenen im Licht pars pro toto für das gesamte, uns im Grunde verborgene Leben des Charakters. Um dies zu zeigen, überdauert in der Figur ein exakt definierter Verhaltensablauf, der für andere wiederholbar ist, etwa wie im Eiskunstlauf. Und in dieser Geste des Nachvollzugs so etwas wie die Originalerfahrung dieser Erfindung vermittelt.

-

Weiterlesen

Die Figur ist in diesem Sinne eher ein Muster, etwas Wiedererkennbares, sich Wiederholendes, und zwar egal, wer diese Figur ausführt oder aufführt. Die Figur ist das Resultat einer Festlegung und bereinigte Realität – sie ist, was übrig bleibt. Wir können diese Figuren nur sehen, weil sie das Ergebnis einer Art von Übersetzung sind, denn aus dem Diffusen, Kontingenten, Schmutzigen des Lebens entstand mit der Figur eine gefügte Erscheinung. Die Figur ist das dem Leben Nachgebaute, das Leben als Artefakt. Unzählige Beobachtungen und Gedanken kondensieren in dieser Form und lassen vom Leben jene reduzierte Gestalt übrig, die auf magische, da poetisch begründete Weise wieder die Anmutung von Leben erzeugt.«Große Figuren der Zeitgeschichte» sind insofern einerseits leuchtende Beispiele für die Einsicht in eine gewisse Rolle, die sie gespielt haben, eine Rolle, in die sie sich mehr oder weniger selbst hineinbegeben haben. Zugleich aber bleiben diese großen Figuren, von Tilly bis Kennedy, abstrakt und unnahbar genug, um ein sich ständig erneuerndes Rätsel zu sein, sich selbst und anderen. Durch diese Figur hindurch verwirklicht sich etwas, wer diese Figur verkörpert ist deren Agent. In der Form ihrer stilisierten Existenz wird die Bestimmung des Lebens in einer bestimmten Konstellation fassbar und als eine solche Figuration von Umständen und Entwicklungen überhaupt erst wahrnehmbar. Figuren sind also auch Ordnungsmodelle, so etwas wie Verhüllungen ihrer Träger und im selben Moment schaffen sie für diese Freiräume und Orientierung. Künstler, denen es gelingt, aus der Verschlungenheit unserer Lebenszusammenhänge heraus wirkliche Figuren zu modellieren, schaffen mitten in ihrer Zeit abstrakte, aber fühlbare Muster (wie Musikstücke), deren Eigenleben sie als Autoren im Grunde nicht mehr braucht.

[…]

Wenn man diese Figur mit genügend Gelassenheit aufmerksam betrachtet, so ist ihr schönster Effekt am Ende vielleicht der, dass sie für nichts steht als sich selbst. Von nichts berichtet als einer enigmatischen Schönheit, die sich um nichts von dem schert, was gemeinhin als «schön» gilt. Hamlet mag auf der Bühne ein hohlbrüstiger Jüngling sein, seine Melancholie aber leuchtet. Die großen Figuren dienen zu nichts mehr, sie herrschen. Sie halten nicht für etwas her, sondern öffnen uns die Augen für eine höchst spezifische, so wohl recht einzigartige, aber vollkommen evidente Form von Sinn, Erlebniswahrheit und Gefallen. Figuren sind Nachbauten der Welt, genauer gesagt – realer Gestalten, von denen genügend weggelassen wurde, um ihrer Erscheinung sowohl eine sonst nicht auffindbare Form von Klarheit, wie aber auch Geheimniskraft zu geben. Figuren sind das Gemachte, auf das wir schauen, um zu begreifen, was in uns wohnt.